2024年6月18日

静岡県は男女ともに全国5位!いま、アメリカで注目を集める「健康寿命」とは

「Healthy Longevity=健康長寿」という言葉が、昨今アメリカでは、注目されています。

「Healthy Longevity=健康長寿」という言葉が、昨今アメリカでは、注目されています。世界保健機関 (WHO, World Health Organization)が、「Healthy Life Expectancy=健康寿命」を、「病気や怪我により健康でない状態で過ごした年数を考慮し、『完全な健康状態』で生きられると予想される平均年数。(翻訳サービスDeepLによる和訳)」と定義しており、5年に一度計測しています。最新の数字は2019年のもので、今年の数字はまだですが、2019年時点で日本は健康寿命は74.1歳、平均寿命は84.3歳で世界1位となっています。

世界全体で見ると、平均寿命、健康寿命ともに伸びているのですが、前者が66.8歳から73.4歳に6.6歳伸びているのに対し、後者は58.3歳から63.7歳に5.4歳しか伸びていません。この伸びは、死亡率の低下による結果なので、健康寿命の延伸が平均寿命の延伸に追いついていないのです。※日本の場合は健康寿命の延伸>平均寿命の延伸となっております。(出展:WHO、厚労省)

静岡県はというと、なんと都道府県別の健康寿命で男(73.45歳)女(76.58歳)ともに5位にランクインしています。

一方、私が住んでいるアメリカは、健康寿命66.1歳、平均寿命78.5歳と世界で約40番目。他の先進国に比べ寿命が短いことが、今アメリカで注目されている理由の一つです。

さらに日本の平均寿命と健康寿命の差が10.2歳であるのに対し、アメリカの差は12.4歳。健康寿命を伸ばしていく必要があります。

また、日米で医療システムが大きく違うので簡単に比較はできませんが、高額な医療費を背景に「健康でいる」ということが非常に重要になってきています。

実際に、私が払っている(会社に負担いただいている)保険料は妻と子供で約1000ドル。年額ではありません、月額です。日本円にすると約15万円。それでいて日本のように病院に行けば診てくれるという仕組みではないので、最近息子の体調が悪い時には平日の日中にも関わらず急患を受け入れてくれる病院にいき、数分の診察で150ドルかかりました。

保険の範囲内でテレビ電話のやりとりがすぐにできることは進んでいるともいえますが、実際に医者に診察してもらうには時間も費用も日本と比較すると遥かにかかってしまいました。

人に聞いた話では、手術をすると下手すると日本円で億単位の請求がくることもあるようです(保険の範囲で利用者の年間最高負担額が決まっていたり、なんと手術費用が交渉できるようです)。

そしてこのLongevityが注目されている大きな背景として、“Silver Tsunami”と呼ばれる現象があります。ベイビーブーマー世代が一気に65歳以上になっていく現象、その増加がまるで津波のように押し寄せてくることをそう表現しています。

ベイビーブーマー世代とは1946〜1964年生まれの世代を指しているので、2024年現在60〜78歳。10年以上前から、その一部が65歳を越えてきています。

2024年は“Peak 65 zone”(商標登録済)が始まると言われ、1日に約1万人のアメリカ人が65歳に。2027年までは410万人前後で推移すると予測されています。

他にも様々な要因があるとは思いますが、この現状をただ単に嘆くだけではなく打破すべく官民一体となっての取り組みが拡大しています。

その一つでもあるThe Longevity Venture Summitに参加してきました。

このイベントは20年前から開催されており、当時はブーマーズと世代の名前がついていましたが、Longevityを使った名前に数年前に変えたとのこと。

250名程度、主に健康長寿に関わる様々な課題に挑戦する起業家、そしてそれを支える投資家、助成金を出す業界団体、政府系団体、一緒にテストをしたり解決したい大企業などが参加していました。

現在のアメリカにおけるリサーチが共有されたり、AIをどうサービスに活用していくかを議論したり、スタートアップのピッチがあったり、高齢化社会に対して真摯に、そして熱量を持って向き合う人たちの多さに圧倒されました。

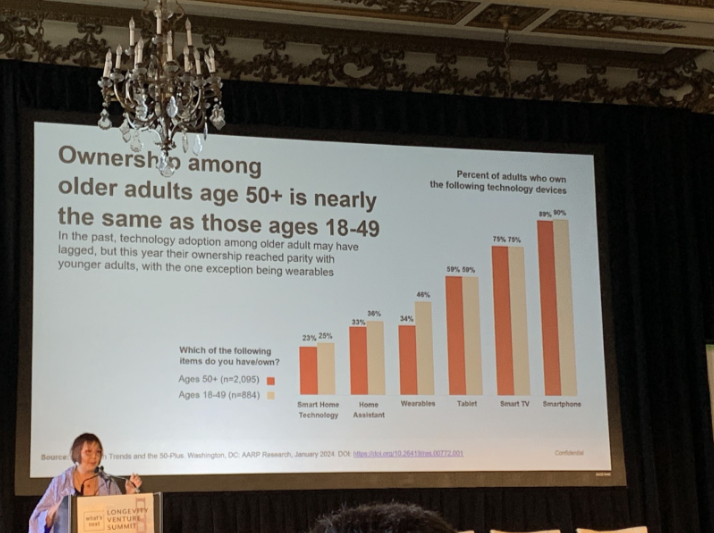

現在のアメリカにおけるリサーチが共有されたり、AIをどうサービスに活用していくかを議論したり、スタートアップのピッチがあったり、高齢化社会に対して真摯に、そして熱量を持って向き合う人たちの多さに圧倒されました。 こちらはAARP(The American Association of Retired Persons、アメリカ退職者協会、非営利団体)の発表の一つ。50歳以上と18〜49歳という区分けではありますが、タブレット、スマートTV、スマートフォンの所有率は変わらないことがわかります。ただし、「所有していても使えるかどうかは別問題なので、年配の方が使いやすいように工夫することが重要」ということもあわせて述べられました。

こちらはAARP(The American Association of Retired Persons、アメリカ退職者協会、非営利団体)の発表の一つ。50歳以上と18〜49歳という区分けではありますが、タブレット、スマートTV、スマートフォンの所有率は変わらないことがわかります。ただし、「所有していても使えるかどうかは別問題なので、年配の方が使いやすいように工夫することが重要」ということもあわせて述べられました。高齢化がアメリカよりも先に進んでいる日本は健康寿命もアメリカよりもはるかに長い。医療システムを比較すれば遥かに日本の方がいい(個人的な主観ではありますが、事実でしょう)。

一方で、例えば在宅ケアやケアギバー(ケアラー)をどうするか、孤独な状態をどう避けるかなどといった抱える課題は共通だと感じています。起業家、投資家、非営利団体、政府系団体、企業といったプレイヤーが参加するエコシステムが構築されたアメリカ、その課題に果敢に挑戦し解決を目指す人たち、きっとヒントになることも多いはず!…と信じて、今後も紹介していこうと思います。

文:萩原諒

2008年に静岡新聞社・静岡放送入社。広告営業に沼津、東京、静岡で従事。2018年より経営企画部。2022年よりハワイ報知出向、カリフォルニア州クパチーノ駐在。メディア業界のリサーチ、スタートアップ探索、VC投資などを担当。

静岡新聞SBS有志による、”完全個人発信型コンテンツ”。既存の新聞・テレビ・ラジオでは報道しないネタから、偏愛する◯◯の話まで、ノンジャンルで取り上げます。読んでおくと、いつか何かの役に立つ……かも、しれません。お暇つぶしにどうぞ!